金秋十月,云南大理山野间的农户们迎来了一年一度最忙碌的“打核桃”季。破壳的核桃散发着果香,收成的喜悦背后却藏着沉重的“生态包袱”——随意堆放污染土壤水体,露天焚烧浓烟滚滚,既破坏环境又制约着核桃产业的可持续发展。于是,这场丰收也吸引了上海交通大学环境科学与工程学院青年学子跨越山海的奔赴,为了保障“锦绣山‘核’”环保项目顺利运行,他们要用前沿科技“变废为宝”,将废弃核桃壳转化为高附加值的绿色产品,为农户增收,为生态减负。而这,也是一段关于从“老人与海”到“青年与山”的传承故事。

废弃核桃壳

废弃核桃壳

续写“老人与海”的故事

在交大环院,孔海南教授与洱海的故事早已传为佳话。二十多年来,他带领团队扎根洱海,用科技守护一湾碧水,用坚守诠释“把论文写在祖国大地上”的信念。他的故事,被师生们亲切地称为“老人与海”,成为一代代环境人精神的灯塔。

在孔海南教授和王欣泽老师等前辈的启发下,青年学子在洱海边的调研中,敏锐地捕捉到了核桃壳污染新痛点。沟渠里被核桃壳染成深黑色的溪水、焚烧时呛人的浓烟,让研究生徐钧洲第一次体会到“农业废弃物也是污染”。调研照片贴在了学校实验室的墙上,青年学子们约定:用所学让洱海的“最后一公里”也干净起来。于是,新一代交大环境人的故事开始续写——“锦绣山‘核’”项目诞生,目标只有一个:把核桃壳“吃干榨尽”,让果农多一份收入,让流域少一份负担。

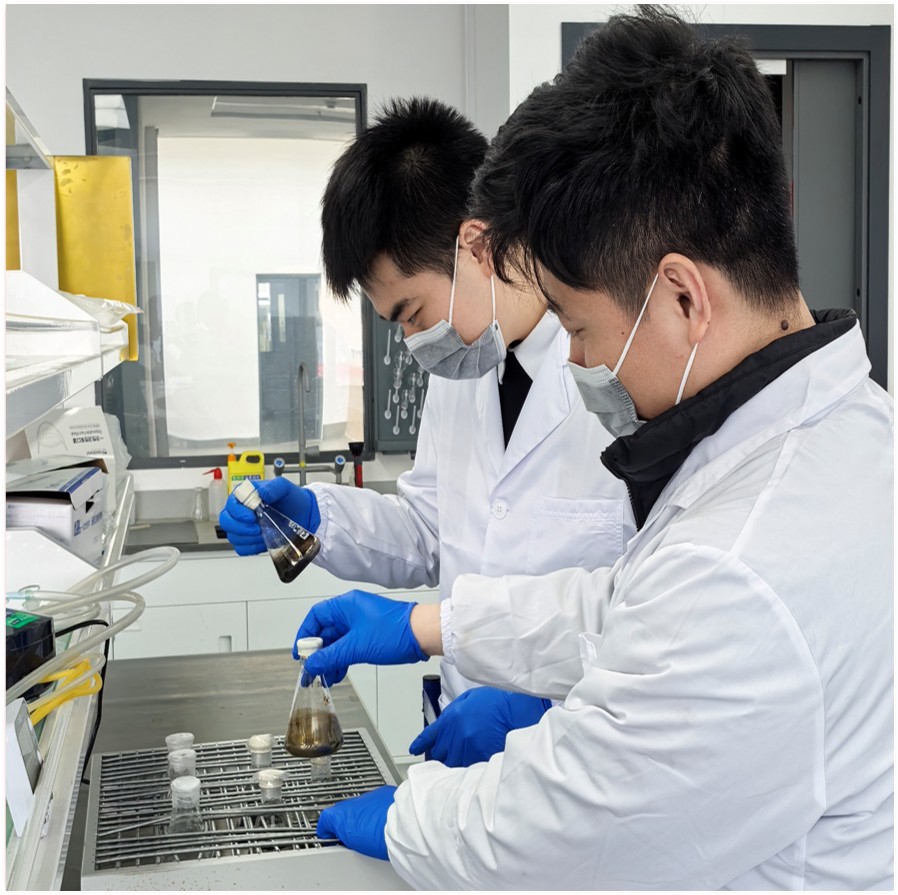

徐钧洲和团队实验室

徐钧洲和团队实验室

科技魔法“变废为宝”

除了焚烧,堆积如山的核桃壳还能怎么处理?团队从实验室里寻找答案。他们发现,核桃壳富含木质素、纤维素和半纤维素,是天然的生物质资源。关键在于,如何高效、低碳地转化。

“我们提出了光热化学转化技术路线。”徐钧洲介绍,团队利用云南地区丰富的太阳能作为反应驱动力,通过特制的光热催化剂,将核桃壳中的木质素高效转化为苯酚——一种广泛应用于化工、医药、材料领域的高价值化学品;而纤维素和半纤维素组分则被同步转化为高品质的活性炭,可用于水处理、空气净化等环保领域。

这项技术的原理巧妙而绿色,整个过程以太阳光为能源,实现了反应过程的零碳排放,真正践行绿色低碳的循环经济理念。经过几年的努力,团队积累的相关技术已在《自然-合成》(Nature Synthesis)、《科学-进展》(Science Advances)等国际顶级期刊发表30余篇论文,并获得十余项国内外发明专利,为技术落地提供了坚实的科研支撑。

大理调研

大理调研

从实验室到田间地头

今年7月,团队成立煦农新能(上海)资源再生科技有限公司,通过创业推动技术产业化。在大理,他们创新性地构建了“422项目模式”——4项核心技术支撑整个转化链条、2类核心产品产出高附加值的苯酚与活性炭,通过“保底收购”核桃壳和技术培训带动就业2种方式为农户增收。

目前,项目已覆盖大理16个村庄,与1482户农户签订收购协议,户均年增收预计超6600元。曾经被当作垃圾的核桃壳,如今成了农户增收的“绿色金矿”。

“我们的目标是打造全国领先的核桃壳资源化技术体系。”团队对未来充满信心。他们计划以大理为起点,逐步推广至云南全省,并向四川、贵州等核桃主产区延伸,同时推进节能减排示范中心建设,力争五年内实现“扎根云南,雄踞西南,燎原全国”的战略愿景。“传承我们上海交大新时代“老人与海”的精神,真正把论文写在祖国大地上,用在我们祖国需要的地方。”徐钧洲说。

亿策略-配资app下载-配资排排网-线上实盘配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:免费配资平台连俄占克里米亚的州长都公开承认

- 下一篇:没有了